Das war die Lange Nacht am MDC

Die goldene Kogge entdeckt man erst auf den zweiten Blick. Wer Kunst in den Weltraum schicken will, muss Ausstellungsfläche und Gewicht extrem begrenzen. Und so hat das bauchige Segelschiff, genau wie 63 andere Objekte, nur einen Kubikzentimeter Platz in der „Moon Gallery“. Der kompakte Würfel erinnert an einen Setzkasten und transportiert Geschichten. Seit Februar 2022 schwebt das Gemeinschaftskunstwerk auf der internationalen Raumstation ISS durchs All, und während der Langen Nacht der Wissenschaften war es in einer Kopie zu Gast am MDC in Berlin Mitte, dem Berliner Institut für Medizinischen Systembiologie (BIMSB).

Als die irische Künstlerin Gillian Fitzpatrick und der Astrophysiker Dr. Justin Donnelly von der Technischen Universität Dublin ihre kleine Skulptur für den Würfel konzipierten, war die Begrenzung Inspiration: „Ich dachte sofort an Sonnensegel, die sich im All zu ihrer vollen Größe entfalten und dort Raumsonden antreiben. Sie wirken golden auf uns“, erzählte Donnelly den Besucherinnen und Besuchern. Seine Assoziationen wanderten zu einem Liebesgedicht, das John Donne vor einer Europareise für seine Frau geschrieben hatte. Die Seelen seien trotz der Entfernung nicht getrennt, sondern blieben verbunden – ausgedehnt, „like gold to airy thinness beat“.

Die kleine Kogge schaukelt inzwischen auf der ISS in der Schwerelosigkeit.

Eine Reise ins All

Fitzpatrick nahm die Gedanken auf, gab ihnen eine Form. Die Kogge, so erklärte sie, repräsentiere eine Technologie, mit der Pioniere einst unbekanntes Terrain erschlossen. Sie experimentierte mit möglichst leichten Materialien, mit Bambus, Papier, Blattgold. Bis zuletzt blieb die bange Frage, ob die Kogge die Reise ins All überstehen würde. Ende Februar bewies es ein Video: Das Schiff schaukelte wohlbehalten auf der ISS in der Schwerelosigkeit. „Ein Wrack hätte mir auch gefallen“, sagte sie. Noch ist die Kogge nicht zurück auf der Erde, erwiderte die Kuratorin Elizaveta Glukhova. Oder gar auf dem Mond.

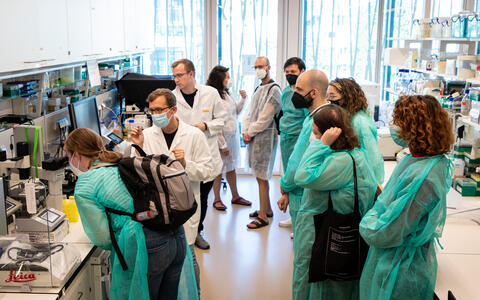

Wer während der Langen Nacht der Wissenschaften aufmerksam durch das Max-Delbrück-Centrum auf dem Campus Buch und in Mitte ging, begegnete den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Kunst allerorten. Etwa in der „ART SCIENCE“-Ausstellung auf dem Campus Buch: Unweit der Aquarelle der Postdoktorandin Maya Polovitskaya mit Szenen aus dem Laboralltag hingen Kunstwerke, die ein Computer mithilfe des maschinellen Lernens erschaffen hat. Sie stammen von der Informatikerin Deborah Schmidt von der „Image Data Analysis“-Plattform. Auf den meisten ihrer Bilder sind Zellen zu sehen, die es eigentlich gar nicht gibt. Nur wenige Besucher*innen konnten im direkten Vergleich die unechten Zellen von real existierenden insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse unterscheiden. Alle Bilder sind Renderings, in denen wissenschaftliche Datensätze in dreidimensionale Bilder umgewandelt wurden. Die Beta-Zelle ging als erste 3D-Rekonstruktion eines Mikrotubuli-Netzwerkes in Säugetierzellen sogar in die wissenschaftliche Literatur ein.

Wie ein Computer Daten einzelne Zelltypen, etwa des Gehirns, visualisiert, inspirierte auch die Neurobiologin Bilge Ugursu, Ergebnisse aus der Einzelzellanalyse künstlerisch darzustellen. Als MDC-Doktorandin forscht sie außerdem an verschiedenen psychischen Störungen und widmete sich ihnen mit teils düsteren abstrakten Malereien.

Keine Dienerin der Wissenschaft

„Die beiden Sphären Wissenschaft und Kunst brauchen einander nicht, aber sie können sich gegenseitig befruchten“, sagte Professor Anton Henssen. Der Kinderonkologe vom Experimental and Clinical Research Center, einer gemeinsamen Einrichtung von MDC und Charité – Universitätsmedizin Berlin, hat einige Semester an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, jener Hochschule, an der Joseph Beuys wirkte. Der Forscher malt nach wie vor. Mal mischt Henssen sein zentrifugiertes Erbgut in die Farben, mal sind es die Formen von Krebs-DNA, die seine Kreativität wecken. „Es sind zwei Linsen, die man auf denselben Gegenstand richtet. Jede bietet eine andere Perspektive.“

Auf keinen Fall dürfe man die Kunst als Dienerin der Wissenschaft missverstehen, betonte Dr. Katja Naie, geschäftsführende Vorständin der Schering-Stiftung bei einer Panel-Diskussion auf der Dachterrasse in Mitte. Augenhöhe sei eine Voraussetzung, es gebe keine gegenseitige Abhängigkeit. „Doch der Prozess ist durchaus ähnlich“, sagte Dr. Helena Kauppila, Mathematikerin und Malerin. „Eine Gemeinsamkeit ist sicher, dass man Schönheit in Einfachheit und Präzision findet.“

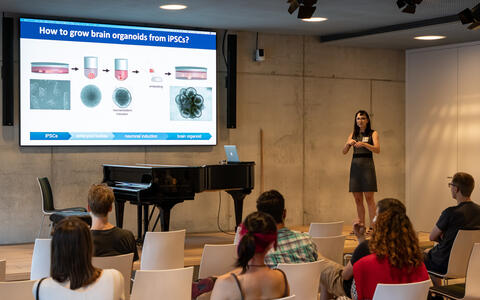

Und manchmal kann die Wissenschaft biographische Details eines Künstlers erschließen, die sonst ein Mysterium bleiben würden. Im Beethoven-Haus in Bonn etwa lagern Haarlocken des großen Komponisten. „Ein Andenken vom Sterbebett, so war das damals üblich“, erzählte Professor Nikolaus Rajewsky im Café Scientifique im BIMSB. Seit 2011 erstmals ein Genom aus Haaren rekonstruiert wurde, reizt den Wissenschaftler und Pianisten die Frage, welche Informationen diese Locken liefern könnten. Wohl nichts zur Intelligenz von Ludwig van Beethoven, nichts zu seinem Charakter, seiner Musikalität. Selbst zum absoluten Gehör, das vererbt wird, gibt es keine aussagekräftigen Studien. Doch wer war eigentlich die „unsterbliche Geliebte“, die man aus einem berühmten Brief kennt? Zwei Kandidatinnen waren zur Zeit der Trennung ebenfalls in Karlsbad, beide gebaren neun Monate später ein Kind. „Diese Vaterschaft könnte man heute zweifelsfrei klären“, sagte Rajewsky.

Von Beethoven bis zum Soundtrack der Biomedizin

Ludwig van Beethoven selbst wäre es vermutlich wichtiger gewesen, dass die Nachwelt seine Krankheiten versteht – und natürlich könnte die Systembiologie, Rajewskys Fachgebiet, dazu einen Beitrag leisten. Dass die Leiden Beethovens Virtuosität keinen Abbruch taten, davon kann sich jeder überzeugen, der die Kompositionen hört. So wie das Publikum im großen Seminarraum, als sich Nikolaus Rajewsky an den Flügel setzte und nach seinem Vortrag die As-Dur-Sonate op. 110. spielte. Beethoven war bereits taub, als er dieses Werk schuf.

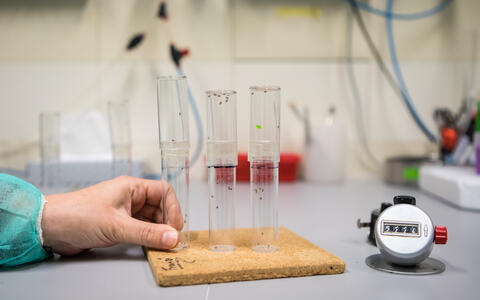

Lange nach Sonnenuntergang brach die letzte Expedition des Abends in die Labore des Fliegenforschers Professor Erich Wanker auf. Draußen hallten Jazzklassiker über den Campus in Buch, drinnen lernten Besucher*innen bei der späten, voll ausgebuchten Führung die Taufliege als beliebtes Forschungsmodell kennen. Und auch während im Foyer in Mitte allmählich die Utensilien der Laborolympiade weggepackt wurden, waren von der Dachterrasse weiter Beats zu hören. Nicht irgendwelche, versteht sich. DJanes wie die Forscherin Isabella Douzoglou aus der AG Birol hatten sich von ihrem Alltag inspirieren lassen und zum Beispiel das Tau-Protein vertont. Tanzen zum Soundtrack der Biomedizin.

Text: Christina Anders und Jana Schlütter