Flüchtiges Phantom erfolgreich gestellt

In praktisch jedem modernen Lehrbuch über Sinneswahrnehmungen findet man im Kapitel Geruchssinn folgende Darstellung, wie das Gehirn Gerüche wahrnimmt: Flüchtige Duftmoleküle, heißt es da, gelangen in die Nase und binden dort an Rezeptorproteine an der Oberfläche von spezialisierten Neuronen, den Riechsinneszellen. Dort öffnen sich Ionenkanäle in der Zellmembran und erlauben den Durchstrom von Ionen. Positiv geladene Natrium- und Calciumionen strömen in die Zelle. Damit lösen die Duftstoffe einen elektrischen Signalmechanismus aus, wie er in ähnlicher Form in allen Nervenzellen zum Tragen kommt: Fließen Ionen in eine Zelle oder aus ihr heraus, verändert sich die Ladungsverteilung und damit die elektrische Spannung an der Membran. Diese Spannungsveränderung kann als elektrisches Signal wirken und im Nervensystem weitergeleitet werden. Beim Riechen galt der Einstrom von Calcium jedoch bisher hauptsächlich als Auslöser für die Öffnung eines weiteren Kanals, der das Signal verstärkt. Durch diesen strömen negativ geladene Ionen, vor allem Chloridionen, aus der Zelle, wodurch die elektrische Spannung über der Zellmembran noch weiter vergrößert wird. Dieser zweite Kanal konnte aber bisher noch nicht identifiziert werden. Im Labor von Thomas Jentsch am FMP und MDC ist das jetzt gelungen, und zwar mit einem überraschenden Ergebnis: Mäuse kommen beim Riechen auch sehr gut ohne ihn aus. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der Juni-Ausgabe von Nature Neuroscience vorgestellt.

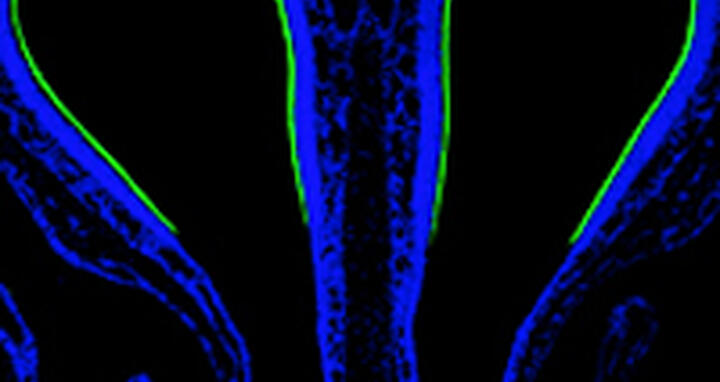

Die Antikörperfärbung (grün) zeigt den Chloridkanal Ano2 im Riechepithel (main olfactory epithelium, MOE) von Mäusen, das für die Geruchswahrnehmung wichtig ist. Die gefärbten Gewebestrukturen deuten darauf hin, dass Ano2 der lange gesuchte Chloridkanal ist, was durch die Ausschaltung des Gens bei Mäusen bestätigt wurde. Im Gegensatz zur gängigen Lehrbuchmeinung bewiesen diese Mäuse jedoch, dass das Molekül für die meisten geruchsbezogenen Verhaltensweisen nicht essentiell ist.

"Für die meisten Forscher war der Ausstrom von Chlorid wichtig, vielleicht sogar entscheidend für die Geruchswahrnehmung bei Säugetieren", erklärt Thomas Jentsch. "Es wurde vermutet, dass er zur Verstärkung von Duftsignalen erforderlich sei. Messungen an isolierten Nagetierzellen haben darauf hingedeutet, dass durch die Chloridfreisetzung die elektrochemischen Signale um das Fünf- bis Zehnfache verstärkt werden könnten."

Ein Grund für die besondere Aufmerksamkeit für Chloridkanäle war sicher die Tatsache, dass bei Süßwassertieren Chloridionen eine Hauptrolle bei der Anregung von Riechsinneszellen spielen. Auch Säugetierzellen reichern in ihren Ruhephasen relativ hohe Chloridkonzentrationen an und setzen diese offenbar bei Aktivierung durch einen Signalreiz wieder frei. Das Molekül, das das Chlorid in die Zellen hineinpumpt, ist schon länger bekannt: ein Cotransporter namens Nkcc1. Doch durch welchen Kanal das Chlorid die Zelle dann wieder verlässt, blieb bisher ein Rätsel.

Seit 2008 geriet die Rolle des Chlorids bei der Geruchswahrnehmung jedoch etwas in Zweifel, als in einem anderen Labor ein Mäusestamm erzeugt werden konnte, dem das Nkcc1-Protein fehlte. Zwar konnten die Forscher zeigen, dass dadurch tatsächlich die Stärke der elektrochemischen Signale in Riechneuronen abnahm. Dennoch reagierten die Tiere normal auf Duftreize. Schon diese Beobachtung hätte an der vermuteten Verstärkerfunktion von Chlorid zweifeln lassen können, doch die meisten Forscher interpretierten das Versuchsergebnis anders: Neben Nkcc1, so die Vermutung, gebe es womöglich noch andere Mechanismen zur Anreicherung von Chlorid. In diesem Fall könnte es auch weiterhin zu einer Chloridfreisetzung kommen, um damit die Geruchswahrnehmung der Tiere zu verstärken.

Thomas Jentschs Arbeitsgruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit Ionenkanälen. Spannungsabhängige Chloridkanäle wurden hier sogar erstmals kloniert und charakterisiert. Störungen beim Ionentransport können mittlerweile mit einer ganzen Reihe auch schwerer Erkrankungen in Zusammenhang gebracht werden. Im Rahmen der Forschungen der Arbeitsgruppe erzeugte die Doktorandin Gwendolyn Billig einen Mausstamm, dem ein Protein mit der Bezeichnung Ano2 fehlt. Es gehört zu einer Familie von Chloridkanälen, die sich als Reaktion auf steigende Konzentrationen eines anderen Ions öffnen – Calcium.

Mehrere Beobachtungen zeigten, dass die Forscher mit Ano2 dem lange gesuchten Kanal für die Geruchswahrnehmung auf der Spur waren. Björn Schroeder, jetzt Nachwuchsgruppenleiter am MDC, hatte schon früher gezeigt, dass Ano2 als Reaktion auf Calcium Chlorid transportiert – es handelte sich also um den richtigen Molekültyp. Jetzt markierten ihn die Forscher mit einem Antikörper und untersuchten unter dem Mikroskop sein Vorkommen in verschiedenen Geweben. Es stellte sich heraus, dass Ano2 der einzige calciumaktivierte Chloridkanal in Neuronen des olfaktorischen oder Riechepithels ist, wo Geruchsmoleküle binden. Schließlich zeigten Gwendolyn und ihre Kollegen, dass bei den Mäusen, bei denen sie Ano2 gezielt ausgeschaltet hatten, diese Sinneszellen keine Chloridströme als Reaktion auf hohe Calciumkonzentrationen mehr erzeugen.

Damit verfügten sie über eine Methode zur Untersuchung der Bedeutung von Chlorid bei der Geruchswahrnehmung. Sie führten präzise Messungen der elektrochemischen Aktivität in Gewebeproben des Riechepithels von Tieren mit und ohne Ano2 durch und entdeckten, dass die Signalstärke um bis zu 40 Prozent abnahm – aber nicht um mehr. Und das war viel weniger als zuvor erwartet. Überdies konnten die Tiere weiterhin Gerüche wahrnehmen und unterscheiden. Tatsächlich wurden sogar überhaupt keine Unterschiede bei der Geruchswahrnehmung zwischen normalen Mäusen und denen ohne das Kanalprotein festgestellt.

Als Konsequenz aus dieser Studie, so Thomas Jentsch, wird die Wissenschaft die Rolle von Chlorid bei der Geruchswahrnehmung neu überdenken müssen. "Diese Ionen verstärken zwar tatsächlich ein Signal, doch in viel geringerem Ausmaß als von vielen erwartet. Und diese Verstärkung scheint nicht notwendig zu sein, damit die Tiere ein praktisch normales Geruchsvermögen haben, zumindest unter normalen Bedingungen. Interessanterweise haben auch Menschen mit einer bestimmten Form einer Blutgerinnungsstörung namens von-Willebrand-Syndrom eine Mutation im Ano2-Gen. Es gibt aber bisher keinerlei Berichte über Beeinträchtigungen ihres Geruchsvermögens."

Möglicherweise, so räumt er ein, spielt der Kanal eine Rolle bei der Reaktion auf ganz bestimmte Duftstoffe – das muss noch untersucht werden. Aber er könnte ebenso ein evolutionäres Überbleibsel aus der Zeit vor der Entstehung der Säugetiere sein. Möglicherweise blieb er erhalten, weil die Tiere durch die Signalverstärkungsfunktion einen gewissen Überlebensvorteil haben. Wie auch immer, so Thomas, ist es sehr befriedigend, endlich den lange gesuchten Chloridkanal gefunden zu haben. Und bei ihrer Suche nach den molekularen Mechanismen der Geruchswahrnehmung können die Forscher nun die Jagd nach einem Phantom beenden.

- Russ Hodge

- Übersetzung: Dietmar Zimmer

Highlight Reference:

Billig GM, Pál B, Fidzinski P, Jentsch TJ. Ca(2+)-activated Cl(-) currents are dispensable for olfaction. Nat Neurosci. 2011 Jun;14(6):763-9.