Die Evolution der Menstruation erforschen

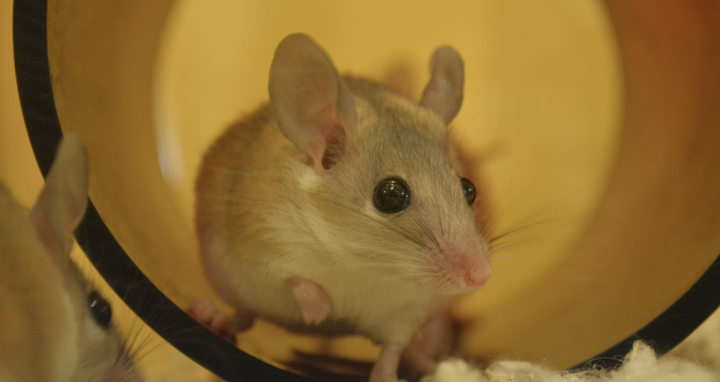

Der Kreislauf aus Eireifung, Eisprung und Blutung bereitet den weiblichen Körper während der fruchtbaren Lebensphase auf mögliche Schwangerschaften vor. Doch nur wenige Säugetiere haben einen Menstruationszyklus. Neben den höheren Primaten einschließlich des Menschen kommt er bei einigen Fledermaus-Arten sowie beim mausähnlichen Rüsselspringer vor, der in Afrika beheimatet ist. Vor einigen Jahren wurde er außerdem bei afrikanischen Stachelmäusen (Acomys cahirinus) entdeckt. Die übrigen etwa 5.500 bekannten Säugetierarten unterliegen dem Brunstzyklus. Der Brunstzyklus unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten vom Menstruationszyklus: Es gibt keine Blutung. Und er benötigt einen externen Auslöser, etwa die Jahreszeiten oder hormonelle Signale vom Partner.

Die afrikanischen Stachelmäuse sind für die Menstruationsforschung sehr interessant. „Die Forschung an Menschen und Primaten ist nur begrenzt möglich, und Fledermausarten sind als Labortiere nicht geeignet“, erklärt Dr. Christian Feregrino, Wissenschaftler in der Forschungsgruppe von Dr. Darío G. Lupiáñez am Berliner Institut für Medizinische Systembiologie (BIMSB) des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC). „Mit der Stachelmaus haben wir eine Spezies gefunden, die sich als Modellorganismus eignen könnte, um die Evolution der Menstruation zu erforschen“, sagt Christian Feregrino.

Neuer Modellorganismus für Menstruationsforschung

Der Evolutionsbiologe will der Frage nachgehen, warum einige wenige Spezies menstruieren, während die anderen brünstig sind. Die European Molecular Biology Organization (EMBO) stellt ihm dafür ein Postdoctoral Fellowship zur Verfügung. Es ist mit 140.000 Euro für die nächsten zwei Jahre dotiert. „Wir werden die molekularen und genetischen Ursachen für den Menstruationszyklus bei der Stachelmaus untersuchen und sie mit dem Menschen vergleichen“, sagt der Forscher. Dabei arbeiten er und sein Team mit der Forschungsgruppe von Dr. Kerstin Bartscherer am Hubrecht Institute in Utrecht Utrecht/Niederlande zusammen, deren Labor die Stachelmaus als Tiermodell einsetzt.

Diese Erkenntnis könnte in Zukunft die Diagnose und Behandlung damit verbundener Erkrankungen, beispielsweise Präeklampsie oder Endometriose, verbessern.

Das niederländische Labor stellt Gewebe aus der Gebärmutter von Stachelmäusen zur Verfügung, das die Forscher*innen am BIMSB mittels Einzelzellsequenzierung untersuchen. Dank der Einzelzellsequenzierung können Forscher*innen sehen, welche Gene einzelne Zellen gerade exprimieren, und deren Einflüsse analysieren. Insbesondere in der Gebärmutterschleimhaut können Forscher*innen Prozesse untersuchen, die mit dem Menstruationszyklus verbunden sind. „Wenn diese Abläufe bei der Stachelmaus auf molekularer Ebene denen beim Menschen ähneln, haben wir einen Modellorganismus gefunden, an dem sich der Menstruationszyklus künftig gut erforschen lässt“, sagt Feregrino. „Das Wissen, das wir in diesem Projekt gewinnen, könnte in Zukunft helfen, damit verbundene Erkrankungen, beispielsweise Präeklampsie oder Endometriose, besser zu erkennen und zu diagnostizieren."

Christian Feregrino stammt aus Mexiko. Nach Stationen in München und Basel kam der Evolutionsbiologe im Mai 2021 ans BIMSB des MDC. „Dass ich für mein Forschungsvorhaben nun das EMBO-Fellowship erhalten habe, bestärkt mich enorm in meiner Arbeit“, freut sich der Forscher. Das renommierte Fellowship bietet nicht nur Geld, sondern auch Kurse zur Führung sowie ein Mentoring-Angebot. „Das hilft dabei, durch die Grauzone zu navigieren, in der wir Postdocs uns befinden“, sagt Christian Feregrino.

Text: Wiebke Peters