ERC Starting Grant für Markus Mittnenzweig

Wie weiß eine einzelne Zelle, dass sie künftig zum Herzen, zur Muskulatur oder zum Gehirn gehören soll? Das Geheimnis, wie sich aus einer einzigen Zelle ein komplexer, funktionierender Organismus entwickelt, fasziniert Biolog*innen seit Langem. Für Dr. Markus Mittnenzweig, den Leiter der Arbeitsgruppe „Computergestützte Biologie und Entwicklungsbiologie“ am Max Delbrück Center, stellt sich diese Frage nicht nur aus Neugier – sie bildet den Schwerpunkt seiner Arbeit.

Mit einem der angesehenen Starting Grants des European Research Council (ERC) in Höhe von 1,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren wird Mittnenzweig nun mit verschiedenen Technologien kombinieren und so das Zusammenspiel von Signalen und räumlichen Hinweisen verstehen, die bei Zebrafischembryonen die Entwicklung spezialisierter Gewebe und Organe anstoßen. „Wir können mittlerweile viele unterschiedliche Ebenen der Genregulation messen und quantifizieren. Wir können den Zeitpunkt darstellen, in dem aus einer Masse pluripotenter Zellen – die sich noch zu allem entwickeln können – auf einmal die vielfältigen Zelltypen hervorgehen, aus denen ein Embryo besteht“, sagt Mittnenzweig.

Neue Horizonte eröffnen

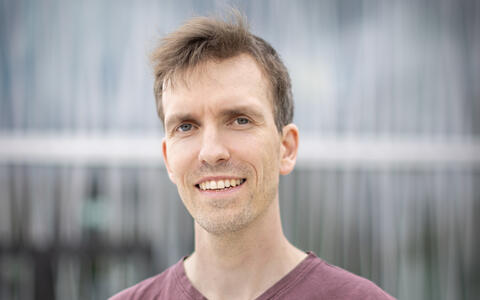

Markus Mittnenzweig

Von dem Moment an, in dem sich eine befruchtete Eizelle zu teilen beginnt, verwandelt der Prozess der Zelldifferenzierung vielseitige Zellen in Spezialisten. Durch eine Choreographie veränderter Genaktivität und andere Faktoren werden die einst pluripotenten Zellen nach und nach zu Muskeln, Blutzellen, Neuronen oder unzähligen anderen Gewebetypen. Dieser Übergang ist weder zufällig noch linear: Es handelt sich um einen genau abgestimmten Dialog zwischen dem genetischen Programm der Zelle und den Signalen, die sie von ihren Nachbarn erhält. Die Entschlüsselung dieser Dynamik ist komplex. Denn ein einziges Signalmolekül kann mehrere Aufgaben haben: Es kann beispielsweise die eine Zelle dazu bringen, sich zu einem Neuron zu entwickeln, während es eine andere in eine Blutzelle verwandelt – je nachdem, wann und in welchem Kontext das Molekül exprimiert wird.

Mittnenzweig wird unter anderem Einzelzell-RNA-Sequenzierung mit Zellstammbäumen (Cell Lineage Tracing) und räumlicher Transkriptomik kombinieren, um Daten von Zebrafischembryonen im Frühstadium ihrer Entwicklung zu sammeln. Mit Analyse-Werkzeugen, die sein Team entwickelt hat, wird er die Daten auswerten – um Karten zu erstellen, die zeigen, welche Gene zu welchem Zeitpunkt aktiviert oder deaktiviert werden und wie die Kommunikation zwischen benachbarten Zellen abläuft. Außerdem möchte der Forscher diese Karten in mathematische Modelle einspeisen, um vorherzusagen, wie die genetischen und chemischen Signale einer Zelle ihr zukünftiges Verhalten beeinflussen. Danach plant er systematische Experimente, um die Prognosen zu überprüfen.

„Wir wollen verstehen, wie sich diese Dynamiken in Echtzeit entfalten“, erklärt Mittnenzweig. Das Team quantifiziert die Genexpression in den Zellen in einem räumlichen Kontext. Dadurch können die Modelle aufzeigen, wie Netzwerke interagierender Zellen die Entwicklung steuern. Der Forscher strebt an, solche zellulären Dynamiken in 3D zu rekonstruieren. „Vor zehn Jahren konnten wir die Regulation dieser Prozesse in einem räumlichen Kontext auf Einzelzellniveau noch nicht quantifizieren“, sagt er. „Jetzt können wir das – und das wird völlig neue Horizonte eröffnen.“

Text: Gunjan Sinha

Weiterführende Informationen

- ERC Starting Grants

- Pressemitteilung des ERC

- Modellierer der Zellentwicklung: Porträt über Markus Mittnenzweig

- ERC Grants am Max Delbrück Center

Kontakte

Dr. Markus Mittnenzweig

Gruppenleiter „Computergestützte Biologie und Entwicklungsbiologie“

Berliner Institut für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Center (MDC-BIMSB)

markus.mittnenzweig@mdc-berlin.de

Jana Schlütter

Redakteurin und stellvertretende Leiterin Kommunikation

Max Delbrück Center

+49 30 9406-2121

jana.schluetter@mdc-berlin.de oder presse@mdc-berlin.de

- Max Delbrück Center

Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft legt mit seinen Entdeckungen von heute den Grundstein für die Medizin von morgen. An den Standorten in Berlin-Buch, Berlin-Mitte, Heidelberg und Mannheim arbeiten unsere Forschenden interdisziplinär zusammen, um die Komplexität unterschiedlicher Krankheiten auf Systemebene zu entschlüsseln – von Molekülen und Zellen über Organe bis hin zum gesamten Organismus. In wissenschaftlichen, klinischen und industriellen Partnerschaften sowie in globalen Netzwerken arbeiten wir gemeinsam daran, biologische Erkenntnisse in praxisnahe Anwendungen zu überführen – mit dem Ziel, Frühindikatoren für Krankheiten zu identifizieren, personalisierte Behandlungen zu entwickeln und letztlich Krankheiten vorzubeugen. Das Max Delbrück Center wurde 1992 gegründet und vereint heute eine vielfältige Belegschaft mit rund 1.800 Menschen aus mehr als 70 Ländern. Wir werden zu 90 Prozent durch den Bund und zu 10 Prozent durch das Land Berlin finanziert.