Erfolgreiche Suche nach den Alleskönnern unter den humanen embryonalen Stammzellen

Die Züchtung von embryonalen Stammzellen des Menschen und deren Differenzierung in verschiedene Zelltypen sind eine große Herausforderung. Während embryonale Stammzellen der Maus in Zellkultur in einem wirklich pluripotenten Stadium verbleiben können, also noch die Fähigkeit haben, alle Zellarten des Körpers zu bilden, sind die Zellen aus den humanen embryonalen Stammzelllinien aus nicht bekanntem Grund dazu nicht in der Lage. In humanen embryonalen Stammzellkulturen befinden sich die meisten von ihnen in einem fortgeschritteneren Stadium und sind, obwohl noch wandlungsfähig, schon auf eine Entwicklungsrichtung festgelegt. Forscher um Zsuzsanna Izsvák, Arbeitsgruppenleiterin am MDC und Hauptautorin der Nature-Studie, und Co-Autor Lawrence Hurst von der University of Bath haben jedoch beobachtet, dass vollständig pluripotente Zellen in menschlichen Stammzellkulturen durchaus vorhanden sind. Diese „naiven“ Zellen machen weniger als fünf Prozent der Zellen aus.

Damit stehen die Forscher vor einem erheblichen Problem: Wie lassen sich die „naiven“ Zellen in einer Stammzellkultur erkennen? „Es gibt eine weltweite Suche nach den naiven Stammzellen, an der viele Forscher beteiligt sind“, erläutert Izsvák. Allerdings gibt es bislang keine Einigung darüber, welche Merkmale diese Zellen beim Menschen überhaupt auszeichnen.

Nun ist es den Forschern um Izsvák und Hurst gelungen, eine Methode zu finden, mit der die „naiven“ embryonalen Stammzellen in Kulturen des Menschen identifiziert werden können. Dazu haben sie nach Sequenzen im Erbgut gesucht, die im frühen Embryo aktiv sind, also zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Stammzellen im naiven Stadium befinden. Überraschenderweise haben sie dabei eine Klasse von ursprünglichen Viren gefunden, die sogenannten humanen endogenen Retroviren H, kurz HERVH, die sich vor Millionen von Jahren in unsere DNA integriert haben, aber heute nicht mehr als Viren aktiv sind. Izsvák fragte sich, ob sie eine Rolle im frühen Embryo spielen könnten.

Viele Wissenschaftler würden dem wohl skeptisch gegenüberstehen, denn die ehemals viralen Sequenzen gelten zumeist als funktionsloser „Müll“ in unserem Erbgut. Doch die Forscher um Izsvák wurden fündig: Sie schlagen vor, dass einige dieser HERVH-Elemente im Laufe der Evolution eine zelluläre Funktion in den frühen embryonalen Zellen übernommen haben. Die Forscher fanden Hinweise, dass sie Gene regulieren, von denen bekannt ist, dass sie in „naiven“ Stammzellen aktiv sind.

Man sollte erwarten, dass ein derart wichtiger Mechanismus im Laufe der Evolution zwischen zwei Säugetierarten konserviert wird. Im Erbgut der Maus fehlt der HERVH-Schaltkreis jedoch. „Die viralen Elemente bilden beim Menschen offenbar eine neue, zusätzliche Regulationsebene“, sagt Izsvák. Das könnte erklären, warum sich die embryonalen Stammzellen von Mensch und Maus unterscheiden.

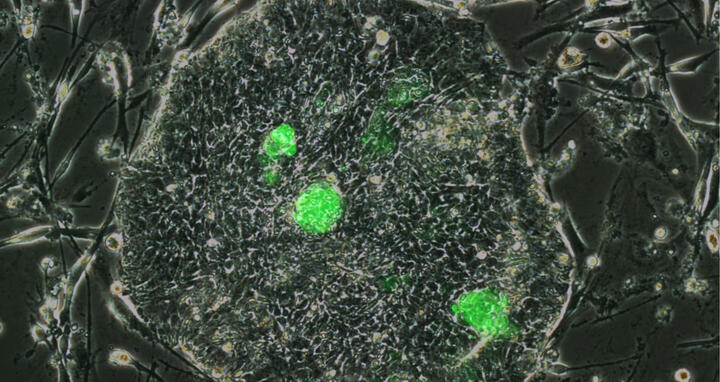

Die Forscher konnten außerdem einen Transkriptionsfaktor namens LBP9 identifizieren, der eine zentrale Rolle bei dem Schalter spielt, der das HERVH-System in den „naiven“ menschlichen Stammzellen anknipst. Auf Grundlage ihrer Ergebnisse entwickelten die Forscher eine Methode, mit der die „naiven“ Zellen erkannt werden können. Es gelang ihnen, in Stammzellkulturen den Schalter von HERVH mit einem fluoreszierenden Protein zu koppeln. Die Zellen leuchteten daraufhin grün, wenn HERVH in ihnen aktiv war, sie sich also im „naiven“ Zustand befanden. Die Forscher konnten so die gesuchten Alleskönner identifizieren, isolieren und anreichern.

Das ist ein wichtiger Schritt vorwärts, allerdings ist bislang nicht bekannt, wie die isolierten „naiven“ embryonalen Stammzellen länger in Kultur gehalten und vermehrt werden können. Offenbar unterdrückt das HERVH-System die Weiterentwicklung der Stammzellen, ist aber nur für kurze Zeit in dem sich entwickelnden Embryo aktiv. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Methode uns nun dabei helfen kann, die besten Bedingungen zu finden, unter denen naive menschliche Stammzellen über längere Zeit kultiviert werden können", sagt Izsvák. Das wäre ein Meilenstein in der Stammzellforschung. Es wäre dann endlich möglich, diese wertvollen, noch vollständig wandlungsfähigen Zellen für die regenerative Medizin zu nutzen.

Highlight Referenz:

Wang, J., Xie, G., Singh, M. and Ghanbarian, A.T., Rasko, T., Szvetnik, A., Cai, H., Besser, D., Prigione, A., Fuchs, N.V., Schumann, G.G., Chen, W., Lorincz, M.C., Ivics, Z., Hurst, L.D. and Izsvak, Z. Primate-specific endogenous retrovirus-driven transcription defines naive-like stem cells Nature 516, 405–409 (18 December 2014)

Beitragsbild: Kürzlich entdeckte “naïve” humane Stammzellen (grün) in einer Kulturschale mit humanen embryonalen Stammzellen. Foto: Jichang Wang/ Copyright: MDC