Zwei erste Plätze im Fotowettbewerb

Jede Nervenzelle des Gehirns ist über Tausende von Synapsen mit anderen Neuronen verknüpft. Die Zellen kommunizieren mithilfe von Neurotransmittern. Sichtbar gemacht hat diesen Vorgang ein Team um Dr. Jana Kroll aus der Arbeitsgruppe „Strukturbiologie Membran-assoziierter Prozesse“ von Professor Oliver Daumke. Ihr Bild mit dem Titel „Excitation“ ist beim „Best Scientific Image Contest“, den die Forschungsplattform Helmholtz Imaging alljährlich ausschreibt, jetzt mit dem Jurypreis ausgezeichnet worden.

Aus insgesamt 104 Einsendungen hat sich eine unabhängige Jury aus internationalen Expert*innen für Wissenschaft und Kunst in diesem Jahr für die per Kryo-Konfokalmikroskopie entstandene Aufnahme entschieden. Auch drei weitere Bilder von Forschenden des Max Delbrück Center sind unter den Top 20. Sie alle werden Teil einer Wanderausstellung sein, die in verschiedenen Helmholtz-Zentren zu sehen sein wird. Die Fotos sollen auf 50 mal 70 Zentimeter großen Staffeleien präsentiert werden.

Geschaffen haben die ebenfalls prämierten Bilder Athanasios Balomenos, Dr. Wenhan Luo und Professor Gary Lewin aus dessen Arbeitsgruppe „Molekulare Physiologie der somatosensorischen Wahrnehmung“, Ariana Rauch aus der Arbeitsgruppe „Immun-Mikrobielle Dynamiken bei Kardiorenalen Erkrankungen“ von Dr. Nicola Wilck sowie Dr. Andreas Marg aus der Arbeitsgruppe „Myologie“ von Professorin Simone Spuler am Experimental and Clinical Research Center (ECRC), einer gemeinsamen Einrichtung von Charité – Universitätsmedizin Berlin und Max Delbrück Center.

Tanz der Seestern-Embryonen

Neben dem mit 1000 Euro dotierten Jurypreis schreibt Helmholtz Imaging jedes Jahr zwei weitere Preise aus: den Public Choice Award, bei dem die Imaging-Community für ihr Lieblingsbild stimmt, und den Participants' Choice Award, bei dem die Teilnehmer*innen der Helmholtz Imaging Conference ihr bevorzugtes Foto wählen. Die Konferenz, auf der alle Gewinner*innen des Wettbewerbs offiziell bekanntgegeben wurden, fand vom 25. bis 27. Juni in Potsdam statt.

Über den Public Choice Award und ein Preisgeld von 600 Euro darf sich in diesem Jahr Dr. Rafael Deliz Aguirre freuen. Sein Bild mit dem Titel „Starfish Puts Motion Back in the Ocean“ ist während seiner Zeit in der Arbeitsgruppe „Spatial Proteomics“ von Dr. Fabian Coscia entstanden. Zu sehen sind Seestern-Embryonen, deren mikroskopisch kleine Tentakel Strömungen erzeugen, mit deren Hilfe sich die Tiere fortbewegen.

Den ersten Platz beim Participants' Choice Award teilen sich zwei Teams. Aldino Rizaldy, Dr. Sam Thiele und Dr. Sharad Kumar Gupta vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) haben einen digitalen Zwilling eines Waldes erstellt, um dessen Biomasse zu schätzen – eine zunehmend wichtige Aufgabe in der Klimaforschung. Ihr Bild heißt „Digital Forest / Digital Twin“. Jenny Hein und Dr. Thomas van de Kamp vom Karlsruhe Institute of Technology (KIT) konnten die Konferenzteilnehmenden mit dem Foto „A Bark Beetle’s Stellar Gut“ überzeugen. Der 3D-Synchrotron-Scan zeigt den sternförmigen Vorderdarm eines Borkenkäfers. Das Bild „Filming the Smelling Brain“ von Balomenos, Luo und Lewin vom Max Delbrück Center kam in dieser Kategorie auf den dritten Platz. Luo nahm den Preis für sein Team auf der Potsdamer Konferenz entgegen.

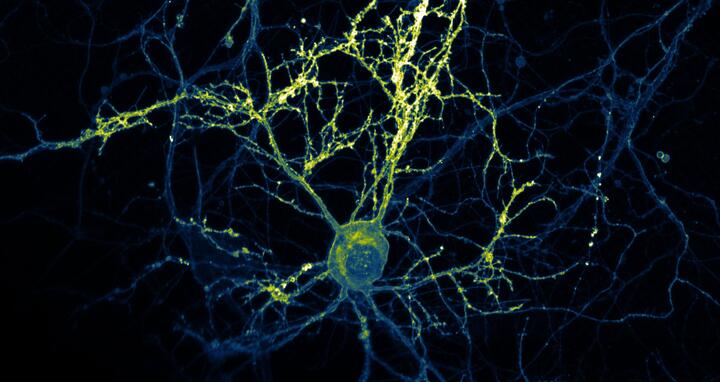

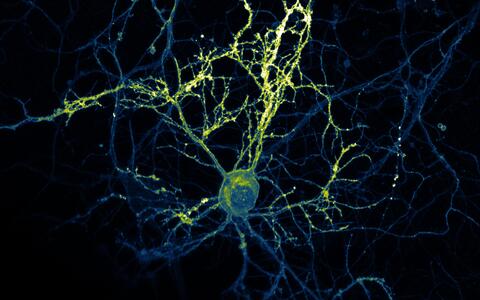

Erster Platz beim Jurypreis

„Excitation“ von Dr. Jana Kroll, AG Daumke

In der Mitte des Bildes ist eine Nervenzelle aus dem Hippocampus einer Maus zu sehen, die mit ihren zahlreichen Ausläufern über Synapsen mit anderen Neuronen verbunden ist. Ausgestattet ist die kultivierte Zelle mit einem gelb fluoreszierenden Sensor für den Neurotransmitter Glutamat, der normalerweise bei Raumtemperatur verwendet wird. Diese Aufnahme, die in der CFcryo-EM (Core Facility for cryo-Electron Microscopy) entstanden ist, wurde hingegen bei Temperaturen von -170 Grad Celsius erstellt.

„Wir haben einzelne Neuronen zunächst stimuliert und nur Millisekunden später eingefroren, um den Moment festzuhalten, in dem die Zelle ihren Botenstoff freisetzt“, erläutert Kroll. Das Besondere an diesem Bild sei, dass die Nervenzelle Dendriten mit höherer und niedrigerer Fluoreszenzintensität aufweise. „Dies beweist, dass sowohl der Zeitpunkt als auch die Stärke der Signaltransduktion in einem einzelnen Neuron sehr unterschiedlich sein können.“

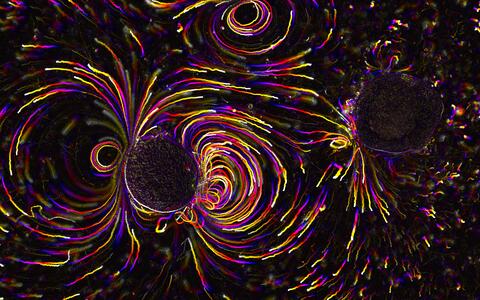

Erster Platz beim Public Choice Award

„Starfish Puts Motion Back in the Ocean“ von Dr. Rafael Deliz Aguirre, AG Coscia

Das Foto zeigt wenige Tage alte Seestern-Embryonen, die mit ihren winzigen Tentakeln Strömungen erzeugen, die das Magnetfeld der Erde visuell und mathematisch widerspiegeln. Der lebende Embryo auf der linken Seite des Bildes formt – anders als der unbewegliche, tote Embryo auf der rechten Seite – aktiv seine flüssige Umgebung. Entstanden ist die Aufnahme per Hellfeldmikroskopie und fluoreszierender Partikel.

„Der Trick dabei war, mehrere zeitlich versetzte Aufnahmen mit verschiedenen Farben zu kodieren, um sie dann in einem Bild zu vereinen“, erläutert Deliz Aguirre. Dadurch ist ein dynamischer Schnappschuss entstanden, der zeigt, wie sich die Seestern-Embryonen im Ozean fortbewegen. „Die wirbelartigen Muster lassen sich mit Gleichungen beschreiben, die unter anderem auch für Schwarze Löcher gelten könnten“, sagt Deliz Aguirre. „Das Foto offenbart somit eine tiefe Verbindung zwischen mikroskopischer und himmlischer Physik.“

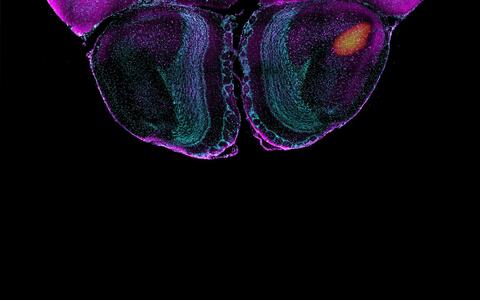

Unter den Top 20 beim Jurypreis

„Filming the Smelling Brain“ von Athanasios Balomenos, Dr. Wenhan Luo und Professor Gary Lewin, AG Lewin

Auf dem Bild ist in Echtzeit zu sehen, wie spezifische Reize die Nervenzellen im Riechzentrum von Mäusen aktivieren. Entstanden ist die Aufnahme durch eine Kombination von funktioneller Ultraschallbildgebung (fUSI) und hochauflösender Mikroskopie. Bei der hervorgehobenen Hirnregion handelt es sich um den vorderen Teil des Riechnukleus, anteriorer olfaktorischer Nukleus oder kurz AON genannt. Er ist ein wichtiger Teil des Riechkortex, der an der Verarbeitung von Gerüchen wesentlich beteiligt, bislang aber wenig erforscht ist. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der AON selektiv auf bestimmte Reize reagiert, was neue Einblicke in seine Rolle beim Riechen ermöglicht“, sagt Balomenos.

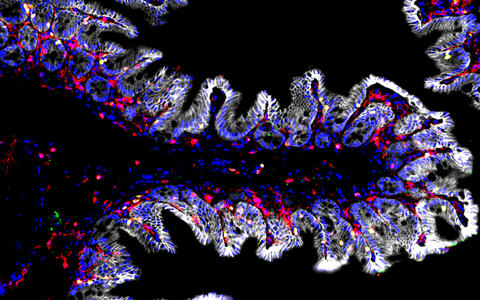

„The Immune Landscape of the Gut“ von Ariana Rauch, AG Wilck

Die Aufnahme zeigt das Dickdarmgewebe einer Maus. T-Zellen (gelb) und andere Immunzellen (rot) befinden sich in der Nähe oder innerhalb des Darmepithels (grau), das die Grenze zum Darminneren und den darin befindlichen Mikroben markiert. Blau gefärbt sie die Zellkerne. „Wir haben die Lage und Verteilung der Immunzellen und ihre Abhängigkeit vom Mikrobiom untersucht. Ziel ist es, Untergruppen zu identifizieren, die durch die Anwesenheit der Darmflora beeinflusst werden“, sagt Rauch. „Diese Informationen helfen uns herauszufinden, wie sich Veränderungen des Mikrobioms bei Krankheiten auf die Immunzellen im Darm auswirken.“ Aufgenommen hat die Forscherin das Bild des gefärbten Kryoschnitts mit dem Fluoreszenzmikroskop.

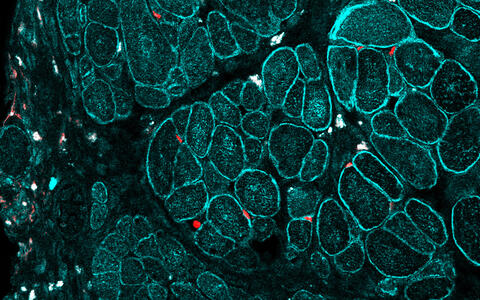

„Healthy Muscle After Gene Editing“ von Dr. Andreas Marg, AG Spuler

Auf diesem Foto ist das regenerierte Muskelgewebe einer genveränderten Maus zu sehen. Drei Wochen zuvor hatten die Forschenden dem Tier Muskelstammzellen injiziert, in denen sie die auch beim Menschen vorkommende Mutation mithilfe der Genschere CRISPR/Cas9 korrigiert hatten. Die neu gebildeten Muskelfasern exprimieren das Protein Dysferlin (türkis). In den Satellitenzellen (rot) ist der Transkriptionsfaktor Pax7 nachweisbar, der eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum von Muskelzellen spielt. Er belegt, dass die Regenerationsfähigkeit wiederhergestellt ist. „Die Ergebnisse zeigen, dass gentechnisch veränderte Zellen die Muskelintegrität in erkranktem Gewebe deutlich verbessern können“, sagt Marg. „Dies ist eine vielversprechende Aussicht für die Behandlung des Dysferlin-Mangels, einer bislang unheilbaren Muskeldystrophie.“

Text: Anke Brodmerkel