Wie kommen Immuntherapien besser zum Hirntumor

Menschen, bei denen ein Glioblastom diagnostiziert wird, haben meist nur noch wenige Monate zu leben. Der bösartige Hirntumor ist unter anderem deshalb so schwer zu therapieren, weil Medikamente und selbst Kontrastmittel, die eine MRT-Diagnose ermöglichen, den Tumor nur teilweise erreichen können. Denn das Gehirn sowie das Rückenmark sind durch die Blut-Hirn-Schranke vom Blutkreislauf abgegrenzt. Die Barriere ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits schützt sie Menschen davor, dass fremde Stoffe, Krankheitserreger oder giftige Stoffwechselprodukte eindringen. Andererseits behindert sie bei Hirnerkrankungen eine wirksame medikamentöse Therapie.

Dr. Omar Dzaye erhielt ein Stipendium der Else Kröner-Fresenius-Stiftung.

So ergeht es auch Patientinnen und Patienten mit einem Glioblastom. Zwar können Immuntherapien wie der Checkpoint-Inhibitor Ipilimumab einige Tumoren sehr erfolgreich bekämpfen. Wer zum Beispiel am Schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) erkrankt ist, überlebt dank des Mittels erheblich länger. Außerdem legen immer mehr Daten nahe, dass ähnliche Immuntherapeutika gegen Hirnmetastasen wirken können. „Aber in unseren derzeit laufenden klinischen Studien im Brain Cancer Immunotherapy Program der Johns Hopkins University haben wir festgestellt, dass Patientinnen und Patienten mit hirneigenen Tumoren – insbesondere mit Glioblastom – fast nie auf solche Immuntherapien ansprechen“, sagt Omar Dzaye.

Der Neurowissenschaftler und Radiologe will das ändern. Dafür konnte er erfolgreich Forschungsgelder bei der Else Kröner-Fresenius-Stiftung einwerben: Das mit 220 000 Euro dotierte Else-Kröner-Memorial-Stipendium ermöglicht es ihm, drei Jahre als Leiter einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Experimentellen Neuroradiologie an der Charité in Kooperation mit Professor Helmut Kettenmann am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) an der Behandlung von Hirntumoren zu arbeiten.

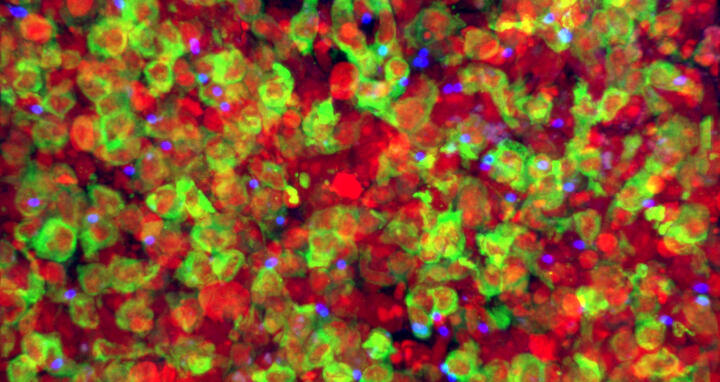

Das Team um Dzaye will zwei Anknüpfungspunkte gleichzeitig nutzen, um das Glioblastom angreifbarer zu machen. Zum einen wollen sie dendritische Zellen aktivieren. Diese können Krebszellen „verdauen“ und dann Bruchstücke auf ihrer Oberfläche präsentieren, um die Killerzellen des Immunsystems zu alarmieren. Zum anderen wollen sie das mit bestimmten Peptiden kombinieren, die die Gefäßmuskulatur beeinflussen. Letztere haben nämlich die Eigenschaft, kurzzeitig die Blut-Hirn-Schranke überwinden zu können, hat der Wissenschaftler herausgefunden. „So können wir eine höhere Konzentration von Medikamenten im Gehirn erreichen und müssen nicht gleich operieren. Wir haben also bessere nicht-invasive Therapiemöglichkeiten“, sagt Dzaye. Diese Peptide dürften auch mit anderen Medikamenten kombinierbar sein, was diese neue Methode für viele Erkrankungen des zentralen Nervensystems attraktiv macht, zum Beispiel Parkinson, Alzheimer oder Multiple Sklerose.

Derzeit arbeitet Dzaye am Russell H. Morgan Department of Radiology and Radiological Science Johns Hopkins University in Baltimore (USA). Außerdem hat Dzaye einen Forschungsaustausch nach Baltimore ins Leben gerufen und gibt so seine Kontakte und Erfahrungen an interessierte Studentinnen und Studenten weiter. Sie können zum Beispiel ab Februar oder September 2019 im Rahmen ihrer Projekte für sechs bis acht Monate in den USA forschen.