Versuchstiermeldung für das Jahr 2019

Der Rückgang auf 44.525 Versuchstiere am MDC ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So kommt es immer wieder zu Schwankungen, wenn Projekte starten oder beendet werden bzw. wenn Arbeitsgruppen neu dazu kommen oder aufhören. Aber der Rückgang ist auch der Tatsache zu verdanken, dass in der biomedizinischen Forschung am MDC die 3R-Prinzipien konsequent befolgt werden.

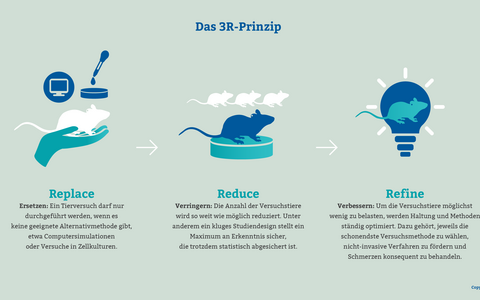

3R-Prinzipien am MDC

Gemäß den Grundsätzen Replace, Reduce, Refine (Vermeiden, Verringern, Verbessern) arbeiten Wissenschaftler*innen, Tierschutzbeauftragte und Tierärzt*innen gemeinsam daran, die Zahl der Versuchstiere am MDC insgesamt zu reduzieren, die Versuche mit Mäusen, Ratten und Fischen möglichst effektiv zu gestalten und die angewandten Methoden stets neu zu überdenken.

Bereits heute arbeiten die MDC-Forscherinnen und -Forscher meist an Zell- oder Gewebekulturen oder mit Computermodellen. Sie entwickeln neue Verfahren, um zum Beispiel mit Mini-Organen (Organoiden) und anderen Stammzelltechnologien medizinische Probleme zu analysieren.

Wenn ein Tierversuch unumgänglich ist, können die Teams dank moderner Omics-Technologien enorme Datenmengen aus wenigen Experimenten gewinnen. Methoden wie die Genomeditierung schaffen außerdem die Grundlage für Tiermodelle, die menschliche Krankheiten genauer als bisher nachbilden können. Schonende Verfahren sind ein weiterer Schwerpunkt, den das MDC ausbaut.

Die Grundlagenforschung braucht Versuchstiere

Tierversuche ermöglichen vielen Menschen ein gesünderes, längeres Leben.

„Ich freue mich über die Fortschritte. Unsere Anstrengungen werden wir weiter verstärken“, sagt Professor Thomas Sommer, Wissenschaftlicher Vorstand des MDC (komm). Das Präklinische Forschungscentrum (PRC) des MDC, das voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb genommen wird, biete den Wissenschaftler*innen dazu optimale Bedingungen. So gebe es am PRC hochmoderne Geräte für die neuesten bildgebenden Verfahren und andere minimalinvasive Technologien für Tierversuchsreihen. „Dennoch ist die medizinische Grundlagenforschung weiterhin auf Versuchstiere angewiesen. Wir brauchen sie, um die Ursache von Krankheiten zu analysieren und langfristig Therapien und Medikamenten zu entwickeln“, betont Sommer. Am MDC erforschen die Teams große Volkskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krankheiten des Nervensystems, aber auch seltene Erkrankungen. „Tierversuche ermöglichen vielen Menschen ein gesünderes, längeres Leben“, sagt Sommer.

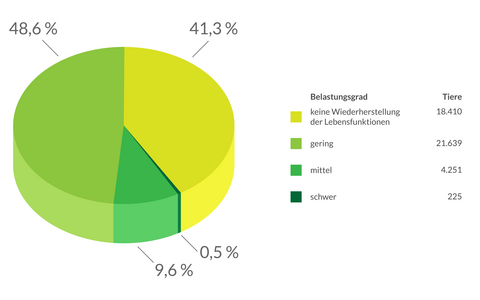

Im Tierversuch gilt das Gebot, das Leiden der Tiere auf das Mindestmaß zu beschränken. Deutschland hat eines der strengsten Tierschutzgesetze weltweit; seit 2002 hat Tierschutz Verfassungsrang. Der erwartete wissenschaftliche und medizinische Nutzen jedes Versuchs muss gegen die Belastung der Versuchstiere abgewogen werden. Um die Belastung zu bestimmen, gibt die Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments unterschiedliche Kategorien der Schweregrade vor. Sie reichen von „keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“ bis hin zu „schwer“.

Die Mehrzahl der Versuchstiere am MDC war gering belastet (siehe Grafik). Bei 18.410 gab es „keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“. Schwer von den Versuchen belastet waren im Jahr 2019 insgesamt 225 Tiere, also etwa 0,5 Prozent statt 0,8 Prozent im Vorjahr.

Unter einer schweren Belastung versteht man Verfahren, die bei den Tieren starke Schmerzen, schwere Leiden oder Ängste verursachen oder das Allgemeinbefinden schwer beeinträchtigen können. Auch wenn ein Verfahren nur mittelstarke Schmerzen, mittelschwere Leiden oder Ängste verursacht, diese aber lang anhalten, wird es als schwere Belastung eingestuft.

Während die Zahl der in Versuchen genutzten Mäuse am MDC 2019 deutlich zurückgegangen ist (minus 10.543), stieg die Zahl der Ratten (plus 2.126) und der verwendeten Zebrafische (plus 762).

Weiterführende Informationen

Kontakt

Jutta Kramm

Leiterin der Abteilung Kommunikation

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC)

+49 (0)30 9406 40

jutta.kramm@mdc-berlin.de oder presse@mdc-berlin.de

- Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC)

-

Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft gehört zu den international führenden biomedizinischen Forschungszentren. Nobelpreisträger Max Delbrück, geboren in Berlin, war ein Begründer der Molekularbiologie. An den MDC-Standorten in Berlin-Buch und Mitte analysieren Forscher*innen aus rund 60 Ländern das System Mensch – die Grundlagen des Lebens von seinen kleinsten Bausteinen bis zu organübergreifenden Mechanismen. Wenn man versteht, was das dynamische Gleichgewicht in der Zelle, einem Organ oder im ganzen Körper steuert oder stört, kann man Krankheiten vorbeugen, sie früh diagnostizieren und mit passgenauen Therapien stoppen. Die Erkenntnisse der Grundlagenforschung sollen rasch Patient*innen zugutekommen. Das MDC fördert daher Ausgründungen und kooperiert in Netzwerken. Besonders eng sind die Partnerschaften mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin im gemeinsamen Experimental and Clinical Research Center (ECRC) und dem Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité sowie dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). Am MDC arbeiten 1600 Menschen. Finanziert wird das 1992 gegründete MDC zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent vom Land Berlin.