Das sich selbst erneuernde Hirn: Forschungsthema von Gerd Kempermann

Der kindliche Bewegungs- und Erfahrungsdrang und die unbedingte Bereitschaft, Neues zu erleben und zu erlernen, faszinieren jeden Erwachsenen. Es ist lohnenswert, sich diese Eigenschaften bis ins Erwachsenenalter zu erhalten: Ein aktives Leben mit reichen Erfahrungen macht das Leben nicht nur lebenswerter, sondern scheint unseren Geist auch länger wachzuhalten. Eine stimulierende Lebensumgebung und körperliche Betätigung wirken sich tatsächlich auf die Teilungsaktivität von Stammzellen in der Hippocampus-Region des Gehirns aus. Gerd Kempermann möchte die Mechanismen hinter diesem Zusammenhang aufklären und betreibt dazu Grundlagenforschung.

Als Kempermann am 22. Januar das Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC) besucht, zeigt er im Vortrag die Lebenstreppe, eine traditionelle Darstellung des Lebenswegs des Menschen. „Ich bin jetzt auf dem Höhepunkt in dieser Darstellung. Es müsste also bald bergab gehen“, lacht Kempermann. Der Abstieg müsse aber nicht so steil sein, erläutert er: „Wir denken, dass es eine neurogene Reserve gibt, die bei Bedarf aktiviert werden kann.“ So ein Reservetank aus Nervenzellen könnte erfolgreiches, kognitiv stabiles Altern ermöglichen und helfen, die Auswirkungen von Demenzerkrankungen besser zu bewältigen. Kempermann zeigt Risikofaktoren für Alzheimer – die bewegungsarme, physisch und kognitiv passive Lebensweise steht in der Liste ganz oben. Der Slogan „Sitzen tötet!“ enthält also mehr Wahrheit, als uns vielleicht lieb sei, so Kempermann. Er nennt ihn, die ironische Situation des Hörsaals voller sitzender Menschen vergegenwärtigend, sogar „eines der bestgehüteten Geheimnisse der Medizin.“

Kempermann ist selbst Mediziner und wurde 1995 approbiert. Mit seinem heutigen Forschungsthema kam er noch im selben Jahr in Kontakt, als er als Postdoktorand am renommierten Salk Institute in San Diego anheuerte. Nach drei Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und praktizierte neben seiner Forschungstätigkeit an der neurologischen Klinik der Universität Regensburg wieder als Arzt. Kempermann widmete sich ab 2000 ganz der Wissenschaft und wurde Gruppenleiter am MDC. Nach sieben produktiven Jahren zog er nach Dresden, um das „DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien“ (CRTD) der Technischen Universität Dresden mitaufzubauen. Heute ist er außerdem Sprecher des Dresdner Standorts des „Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen“ (DZNE) in der Helmholtz-Gemeinschaft.

Wofür Neuronen-Wachstum im erwachsenen Hirn nützlich ist

Vor ein paar Jahrzehnten galt es noch als undenkbar, dass sich Zellen des erwachsenen Gehirns erneuern können. Diese „adulte Neurogenese“ findet aber tatsächlich statt, wenn auch nur in sehr beschränktem Umfang. Riechkolben und Hippocampus halten ein lebenslanges Reservoir für neue Nervenzellen vor – eine Erkenntnis, die in den letzten zwanzig Jahren zu einem Paradigmenwechsel geführt hat. Insbesondere der Hippocampus spielt beim Lernen und Vergessen eine wichtige Rolle. Die Hirnregion, die ihrer Form wegen nach dem Seepferdchen („Hippocampus“) benannt ist, verknüpft gelerntes Wissen mit neuen Informationen und die Neurogenese vermittelt flexibles Lernen. Kempermann veranschaulicht das an einem Beispiel: „Sie parken Ihr Auto jeden Tag an einer anderen Stelle. Also müssen Sie jeden Tag die kognitive Landkarte in Ihrem Kopf aktualisieren. Es ist nicht nötig, den Parkplatz vom Vortag zu vergessen. Sie müssen nur die neuen Informationen in den alten Kontext integrieren.“

Der Hippocampus ist bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen früh betroffen, so auch bei Demenz. Alzheimer-Patienten kommen daher kaum damit zurecht, wenn sich das Umfeld verändert. Im Alter geht die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus immer stärker zurück, dem Netzwerk aus Nervenzellen geht damit Flexibilität verloren. Das Lernen fällt schwerer und man wird vergesslicher.

In Mäusen lässt ein stimulierendes Umfeld Hippocampus-Neuronen sprießen

Um seine Hypothesen zu überprüfen, setzt Kempermann unter anderem Mäuse ein, deren tierische Lernerfolge er mit Hilfe eines kleinen Schwimmbeckens testet. Das „Wasserlabyrinth nach Morris“ enthält weiß gefärbtes Wasser, in dem die Tiere schwimmend eine Ruheplattform finden müssen, die knapp unter der Wasseroberfläche liegt und somit unsichtbar ist (Video). Das Training im Wasserlabyrinth wird täglich wiederholt und schon nach kurzer Zeit lernen die Mäuse, sich den Ort der Plattform zu merken: sie steuern sie direkt an. Dann wird die Plattform an eine neue Stelle verschoben. Jetzt zeigen sich Unterschiede, wie die Tiere mit der veränderten Situation umgehen.

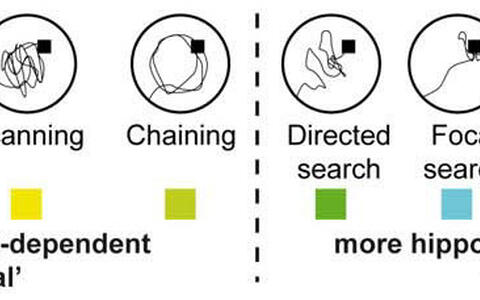

Kempermann stellt im Vortrag Ergebnisse aus zwei aktuellen Studien vor. Darin testete er Mäuse, die in einem großen Käfig lebten, der mit Spielzeug, Tunneln und sozialer Interaktion durch Artgenossen „angereichert“ ist. Die Nager aus diesem reizreichen Habitat merkten sich zügig die neue Position der Plattform im Wasserlabyrinth. Bei den Tieren, die in einem Standardkäfig ohne Spielzeug lebten, klappte das nicht so gut: sie suchten länger an der alten Position nach dem Ruheort und konnten das Erlernte schlechter auf die neue Situation übertragen. Das Suchmuster, das die Mäuse bei ihrem Kurs durchs Wasserbecken beschrieben, deutet auf eine niedrigere Hippocampus-Beteiligung an der Suche hin. Den Standardkäfig einfach in den angereicherten Käfig hineinzustellen, reichte im Experiment nicht aus: Die Maus musste die stimulierende Umwelt selbst erfahren, damit die Neurogenese aktiviert wurde.

Der Effekt ist in Mäusen, deren Neurogenese gezielt medikamentös oder genetisch ausgeschaltet wurde, am größten. Diese Tiere können die neue Position viel schwerer erlernen und suchen die Plattform für lange Zeit an ihrer alten Stelle – unabhängig davon, ob sie zuvor einer stimulierenden Umgebung ausgesetzt waren, oder nicht.

Die Ergebnisse stützen die Erkenntnis, dass kognitive und physische Aktivität die „neurogene Reserve“ aktivieren kann und dem Verlust der Neurogenese im erwachsenen Gehirn entgegenwirkt. Auch zellbasierte Modelle helfen beim Verständnis dieses komplexen Systems. Neue Stammzellmodelle im Reagenzglas zu entwickeln, ist ein weiterer Schwerpunkt von Kempermanns Labor. Die Wissenschaftler erforschen aber auch die regulatorischen Netzwerke, die für die Aktivierung der neuronalen Stammzellen verantwortlich sind, mit systembiologischen Ansätzen.

Kempermann konnte viele seiner Visionen realisieren

Für Kempermann und seine Forschung haben sich die sieben Jahre am MDC gelohnt. Als Erste haben er und sein Team hier die adulte Neurogenese im Hippocampus detailliert charakterisiert. Mit den gewonnenen Ergebnissen konnte er sich auf viele Stellen bewerben, wie er sagt. Er kooperierte unter anderem mit Prof. Helmut Kettenmann und Prof. Thomas Willnow und unterhält die Beziehungen zu den Arbeitsgruppen weiterhin. Helmut Kettenmann erinnert sich: „Ich konnte ihn überzeugen, von Regensburg hierher zu kommen. Wir hatten einige wirklich sehr schöne Publikationen zusammen.“ Kempermann folgte letztlich einem Ruf nach Dresden, um dort das CRTD mitaufzubauen. „Die Gelegenheit, Pionierarbeit zu leisten, ein neues Institut aufzubauen, ist sehr selten“, sagte Kempermann damals der Fachzeitschrift Nature im Interview. Heute findet er: „Unsere Vision konnten wir weitestgehend umsetzen. Diese Projekte laufen immer noch und werden für mindestens fünf bis sechs Jahre weiterlaufen. Für diese Art von Forschung braucht man einen langen Atem.“

Die Arbeit von Kempermanns Teams ist ein Beispiel für Forschung an Modellsystemen, aus der man unmittelbar etwas für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Das Wasserlabyrinth haben Wissenschaftler bereits an Sportstudenten ausprobiert. In einem See mit einer verborgenen Plattform beschreiben Menschen die gleichen Suchmuster, wie die Nager im Schwimmbecken. Gerd Kempermann: „Wie sich herausstellt, sind Menschen hervorragende Modellorganismen für Mäuse.“

Garthe, A., Roeder, I., & Kempermann, G. (2016): „Mice in an enriched environment learn more flexibly because of adult hippocampal neurogenesis.“ Hippocampus 26(2), 261–271. doi:10.1002/hipo.22520

Iggena, D., Klein, C., Garthe, A., Winter, Y., Kempermann, G., & Steiner, B. (2015): „Only watching others making their experiences is insufficient to enhance adult neurogenesis and water maze performance in mice.“ Scientific Reports 5, 14141. doi:10.1038/srep14141