Ein Doktortitel will gefeiert werden

Eine erfolgreiche Doktorarbeit ist der krönende Abschluss einer hervorragenden Forschungsleistung. Sie ist gleichzeitig Zeugnis dafür, dass ihr*e Verfasser*in in den vergangenen Jahren viel Fleiß, Disziplin und Durchhaltevermögen an den Tag gelegt hat. Elf PhDs des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center) konnten diesen Erfolg in diesem Jahr für sich verbuchen. Am 16. September wurde ihr Dr.-Titel im einer Graduiertenzeremonie im großen Konferenzsaal des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Centers der Dr.-Titel gefeiert.

Die Rolle des Zeremonienmeisters hatte in den vergangenen Jahren Professor Michael Gotthardt inne, Leiter der Arbeitsgruppe „Neuromuskuläre und kardiovaskuläre Zellbiologie“. Zusammen mit einem Blumenstrauß übergab er diese Aufgabe nun an Dr. Hanna Hörnberg, die mit ihrer Gruppe am Max Delbrück Center die „Molekularen und Zellulären Grundlagen des Verhaltens“ erforscht. In ihrer Eröffnungsansprache ging die Neurowissenschaftlerin darauf ein, wie anspruchsvoll und herausfordernd eine Promotion sein kann, wie sie Anwärter*innen zu Selbstzweifeln bis hin zur Verzweiflung treiben kann – aber auch und vor allem auf die positiven Aspekte des PhD-Daseins: Forschungserfahrungen und neue Fähigkeiten zu sammeln, Wissen auszutauschen und in einem inspirierenden Umfeld mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Es kann überwältigend sein, gab sie zu, wenn man schließlich als Expert*in auf dem jeweiligen Gebiet anerkannt wird. Dass die Doktorand*innen am Max Delbrück Center auf dem besten Weg dorthin sind, zeigte eindrucksvoll eine ihrer Folien: eine Auflistung der Publikationen, zu denen die Nachwuchswissenschaftler*innen als Erstautor*innen wesentlich beigetragen haben.

Professor Ntobeko Ntusi aus Kapstadt hielt einen inspirierenden Vortrag.

Inspirierend dann der Vortrag von Professor Ntobeko Ntusi, Lehrstuhlinhaber und Leiter des Fachbereichs Medizin an der Universität Kapstadt (UCT) und dem Groote Schuur Hospital. Er erinnerte darin, dass mit dem Dr.-Titel die Ausbildung nicht beendet ist; dass der Abschluss vielmehr eine Verpflichtung sei, niemals damit aufzuhören, Wissen und damit Selbsterkenntnis zu erlangen. „Ihre Ausbildung sollte Sie in die Lage versetzen, immer die beste Version Ihrer selbst zu sein“, sagte er und appellierte an die Absolventen, „sich in einer Welt, die zunehmend von schwindender globaler Solidarität geprägt ist, für Gerechtigkeit einzusetzen.“ Dafür sollten sie, egal wie sie ihren Weg nach der Promotion fortsetzen, niemals ihre Träume aufgeben. Und sie sollten immer freundlich zu sein, zu sich selbst und zu anderen. „Sie werden nie wissen, wann ein freundliches Wort die Welt eines anderen aufhellen oder sogar verändern kann“, sagte Ntobeko Ntusi. „Die Ungerechtigkeiten dieser Welt sind vergänglich, aber die Wirkung von Freundlichkeit ist von Dauer.“

Paper-Highlight: Der ASOR-Chloridionenkanal

Die Promotionsurkunden sind die Hauptzutat für eine gelungene Graduiertenzeremonie – Wissenschaftspreise sind das Salz. Auch dieses Mal gab es den „PhD Publication Prize“ für die besten Paper. Erstplatzierte in diesem Jahr ist Mariia Zeziulia aus der Arbeitsgruppe von Professor Thomas Jentsch, der am Max Delbrück Center und dem Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) die „Physiologie und Pathologie des Ionentransportes“ erforscht. Sie konnte sich über ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro freuen, das die Dr. Pritzsche-Stiftung zur Verfügung stellt. Im Zentrum ihres Papers, das in „Nature Cell Biology“ erschienen ist, steht der Chloridionenkanal ASOR. Die molekulare Identität dieses Kanals hatte die Gruppe um Jentsch 2019 entdeckt. Und fragte sich: Wofür ist er gut?

Mariia Zeziulia (li.), Doktorandin in der AG von Professor Thomas Jentsch, belegte den ersten Platz beim PhD Publication Prize.

In der aktuellen Studie fanden die Forschenden heraus, dass er Immun- und Krebszellen wesentlich beeinflusst. Um zu wachsen, „ernähren“ sich unsere Zellen, indem sie Wasser, Salze und Nährstoffe aus ihrer Umgebung über Vesikel aufnehmen. Das sind kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, die sich von der Zellmembran nach innen wölben. Dieser Vorgang heißt Makropinozytose. Er kommt praktisch in allen Zellen vor. Besonders ausgeprägt ist er in Tumorzellen und in spezialisierten Immunzellen – den Makrophagen, auch Fresszellen genannt. Damit die Zellen verarbeiten können, was sie über die Vesikel aufnehmen, müssen die Vesikel schrumpfen. Dafür müssen diese Wasser ausstoßen. Das ist erst möglich, nachdem Natrium- und Chloridionen die Versikel über die als Ionenkanäle bekannten Proteinmembranen verlassen haben. ASOR ist dabei besonders wichtig: Denn dort, wo ASOR entfernt wurde, schrumpfen die Vesikel nicht. In diesem Fall verlangsamt sich das Recycling der Oberflächenproteine der Zellen, beispielsweise der Signalrezeptoren, erheblich. Das führt dazu, dass die Fresszellen weniger gut auf Signale aus ihrer Umgebung reagieren können, was ihre Immunfähigkeit beeinträchtigen kann. Die Tumorzellen hingegen profitieren: Denn weniger Schrumpfen bedeutet weniger Recycling. Es bleiben mehr Proteinbruchstücke in den Zellen. So stehen den Tumorzellen mehr Proteine zur Verfügung, von denen sie sich ernähren und wachsen können.

Der zweite Platz beim „PhD Publication Prize“ ist mit 500 Euro dotiert und wird vom Freundeskreis des Max Delbrück Centers gesponsert. Er geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an Laura Corradi aus der Arbeitsgruppe „Kardiovaskulär-Hämatopoetische Interaktion“ von Dr. Suphansa Sawamiphak und an Sara Lelek-Greskovic aus der Arbeitsgruppe „Elektrochemische Signalübertragung in der Entwicklung und bei Krankheiten“ von Dr. Daniela Panáková.

Wie Neuronen sich selbst beruhigen

Erst gab’s Urkunden und Preise – dann Getränke, Häppchen und Gespräche.

Laura Corradi hat sich mit einem Thema beschäftigt, das die meisten Doktorand*innen kennen, nämlich Stress. Stress klingt zunächst belastend. Die erhöhte Alarmbereitschaft, in den er den Körper versetzt, hat aber eine überlebenswichtige Funktion: Sie hilft dabei, mit Bedrohungen zu umgehen oder sie zu bewältigen. Chronischer Stress jedoch – auch das ist kein Geheimnis – kann Panikattacken, Depressionen oder Burn-out auslösen. Welche Mechanismen das Ausmaß des Stresses bestimmen, war bislang unbekannt.

Laura Corradi hat im Hypothalamus von Zebrafischlarven Neuronen entdeckt, die bei Stress aktiv werden. Der Hypothalamus ist eine Region im Gehirn, in der vegetative und hormonell gesteuerte Vorgänge reguliert werden, etwa die Atmung, der Kreislauf, die Körpertemperatur und das Sexualverhalten. Sind diese Neuronen aktiv, produziert der Hypothalamus Kortisol, das wichtigste Stresshormon sowohl bei Fischen als auch bei Menschen. Die Neuronen ihrerseits schütten ein Peptid namens Galanin aus, mit dem sie sich selbst ausbremsen. Offensichtlich beruhigen sie auf diese Weise die Fischlarven und verhindern, dass sie übermäßig auf den Stress reagieren. Ihre Ergebnisse beschreibt Laura Corradi zusammen mit ihren Kolleg*innen und Forschenden des Padova Neuroscience Centers der Universität Padua in Italien im Fachjournal „Current Biology“.

Die Selbstheilungskräfte des Zebrafischherzens

Die zweite Zweitplatzierte Sara Lelek-Greskovic hat sich mit den Reparaturtricks der Zebrafische beschäftigt. Der Zebrafisch kann Organe regenerieren – auch das Herz. So bleiben, anders als beim Menschen, nach einem Herzinfarkt keine Narben zurück, die die Pumpleistung des Herzens beeinträchtigen. Um herauszufinden, wie dem kleinen Fisch das gelingt, simulierten die Wissenschaftler*innen infarktähnliche Verletzungen am Zebrafischherz. Dafür berührten sie das Herz des Fisches zunächst mit einer kalten Nadel. Das betroffene Gewebe starb sofort ab, es bildete sich eine Narbe aus Fibroblasten. Das sind die Zellen der Haut, die ihr ihre Festigkeit verleihen. Beim Menschen stoppt der Prozess an dieser Stelle. Am Zebrafisch-Herz jedoch entdeckten die Forschenden neue Fibroblasten-Varianten, die vorübergehend in einen aktivierten Zustand übergehen. Sie lesen Gene ab, die für die Bildung von Proteinen zuständig sind, unter anderem für Bindegewebsfaktoren wie Kollagen-12. Wie sich die Herzmuskelzellen auf diese Weise erneuern, verfolgten die Forschenden anhand von Einzelzellanalysen und Zellstammbäumen. Ihre Beobachtungen haben sie in „Nature Genetics“ beschrieben.

Wissenschaft fürs Auge

Professor Michael Gotthardt (re.) ist ein Liebhaber guter Bilder. Hier überreicht er eine Kamera an den Gewinner des Best scientific image award Ehsan Tasbihi.

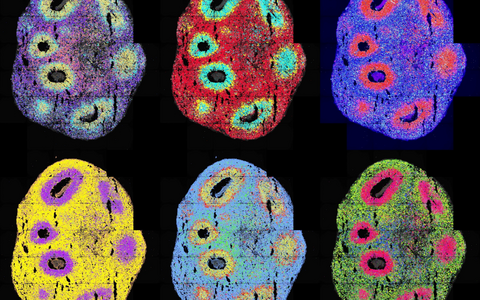

Nach dem Publikationspreis wurden die Gewinner*innen des Best Scientific Image-Wettbewerbs bekanntgegeben. Einmal mehr veranschaulichten die ausgewählten Arbeiten, dass Wissenschaft alles andere als eintönig ist. Das Rennen machte Ehsan Tasbihi aus der Arbeitsgruppe „Experimentelle Ultrahochfeld-MR“ von Professor Thoralf Niendorf mit seinem Bild „Andy Warhol Kidney“. Sein Preis: eine Nikon Coolpix B500. Die „Andy Warhol Kidney“ zeigt eine Serie von Bildern einer Rattenniere in grellen Pop-Art-Farben, die die magnetischen Eigenschaften des Gewebes widerspiegeln. Dank der hervorragenden Auflösung ist die komplexe Morphologie der Niere ist einschließlich der Nierenrinde, des Marks und des Nierenbeckens sehr gut zu erkennen.

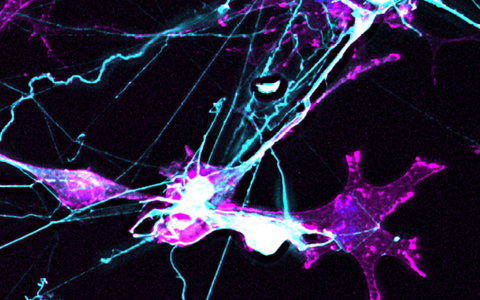

Den mit 200 Euro dotierten zweiten Platz belegte Silke Frahm-Barske. Ihr Bild von Gehirnzellen, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt wurden, entstand auf der Technologieplattform „Pluripotente Stammzellen“ unter der Leitung von Dr. Sebastian Diecke. Es zeigt, wie Neuronen mit Gliazellen kommunizieren. Dank Immunfärbung mit fluoreszierenden Antikörpern ist Silke Frahm-Barske eine Aufnahme gelungen, die an ein Gewitter erinnert, das über einen blauschwarzen Nachthimmel zuckt.

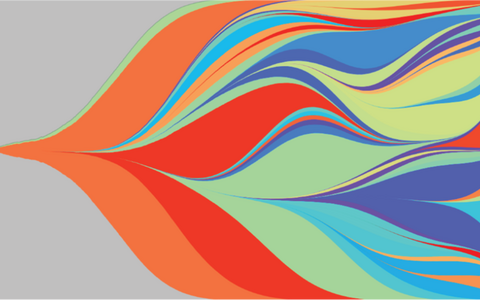

Beim dritten Platz konnte sich die Jury nicht entscheiden und vergab ihn deshalb zweimal: Adam Streck aus der Arbeitsgruppe „Evolutionäre und Krebsgenomik“ von Dr. Roland Schwarz erhielt 100 Euro für ein farbenfrohes Diagramm, das den Wachstumsprozess und die immer neuen Mutationen eines Tumors über mehrere Jahre veranschaulicht. Es entstand mithilfe des Hochleistungssimulationsprogramms SMITH, das die Gruppe entwickelt hat. Weitere 100 Euro gingen an Ivano Legnini aus der Arbeitsgruppe „Systembiologie von Gen-regulatorischen Elementen“ von Professor Nikolaus Rajewsky. Sein Bild heißt „Six little eggs“ und sieht genau so aus: bunte Ostereier auf schwarzem Grund. Es handelt sich dabei um Hirnorganoide, die aus menschlichen Stammzellen gewonnen wurden. Die farbigen Punkte sind Boten-RNA-Moleküle. Die bunten Muster entstehen, da sie von verschiedenen Zelltypen produziert werden.

Text: Jana Ehrhardt-Joswig