Mehr Nachhaltigkeit im Labor

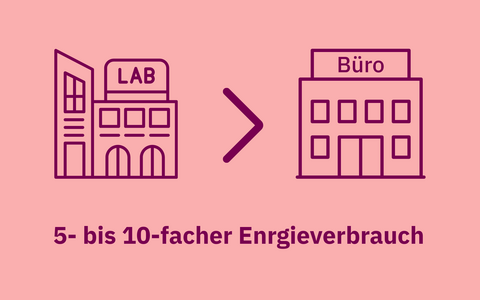

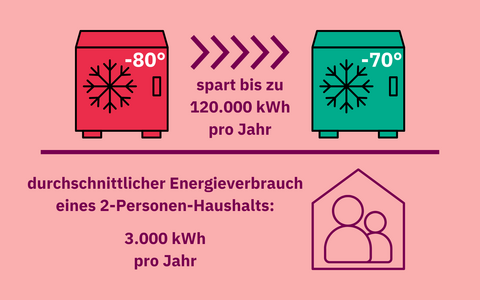

Biomedizinische Forschungslabore verbrauchen pro Quadratmeter fünf- bis zehnmal mehr Energie als normale Büros – und haben entsprechend einen hohen CO₂-Fußabdruck. Laut einer Studie, die 2023 in PLOS erschien, verbraucht allein ein -80 °C-Gefrierschrank jährlich so viel Energie wie ein kleiner deutscher Haushalt. Zudem ist die biowissenschaftliche Forschung für fast zwei Prozent des weltweiten Plastikmülls verantwortlich.

Das Max Delbrück Center ist keine Ausnahme. Es stößt jedes Jahr etwa 20.000 Tonnen CO₂ aus – wer hier arbeitet, verdoppelt also rechnerisch seinen CO₂-Fußabdruck. Doch Christian Panetzky, dem Koordinator für Nachhaltigkeit, und sein Vorgänger Dr. Michael Hinz haben erste konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Energieverbrauch zu senken. Das Ziel: bis 2038 klimaneutral werden.

Christian Panetzky, Koordinator für Nachhaltigkeit (links), mit Vertreter*innen aus den Arbeitsgruppen. In ihren Händen halten sie mit den LEAF-Zertifikaten die Ergebnisse ihres Engagements.

Zunehmend klimafreundlich

Zentral ist die Teilnahme am Laboratory Efficiency Assessment Framework (LEAF) – einer Nachhaltigkeitsinitiative des University College London. Sie zielt darauf ab, Forschungslabore klimafreundlicher zu machen. LEAF stellt eine Online-Plattform bereit, die Labore dabei unterstützt, ihren Energie- und Wasserverbrauch zu senken sowie Plastikmüll zu reduzieren. Je nach Umfang und Qualität der umgesetzten Maßnahmen erhalten weltweit teilnehmende Labore eine Zertifizierung in Bronze-, Silber- oder Gold. In diesem Jahr erhielten die ersten vier Arbeitsgruppen am Max Delbrück Center eine Bronze-Zertifizierung: die AGs Sander, Poulet, N. Rajewsky und K. Rajewsky.

„Bei Bronze geht es darum, kleine Schritte zu machen, um sich an bestimmte Praktiken zu gewöhnen“, sagt Dr. Alexis Shih, aus der Arbeitsgruppe von Professorin Maike Sander. Ihr Labor hat zum Beispiel das Probeninventar neu sortiert und aufgeräumt. So konnten drei Kühlschränke abgeschafft werden. Das Team um Professor James Poulet spart Strom, indem es sich Ultra-Tiefkühlschränke mit anderen Arbeitsgruppen teilt. Seit 2024 stellen alle Labore die Temperatur ihrer Gefrierschränke auf –70 °C ein, da ein Unterschied von zehn Grad keinen Qualitätsverlust der Proben mit sich bringt.

„Bei vielen Maßnahmen geht es darum, herauszufinden, welche Geräte besonders viel Energie fressen – und Strategien zu entwickeln, um den Verbrauch zu senken“, sagt Shih. Auch Datenspeicherung verbraucht viel Strom. Deshalb sichert Shih nur noch Daten, die tatsächlich gebraucht werden, und verzichtet auf doppelte Ablagen. Viele Labore haben zudem eigene, auf ihre Arbeit abgestimmte Nachhaltigkeitsmaßnahmen eingeführt – sie kaufen etwa sterile Pipettenspitzen in teilweise recycelbaren Verpackungen.

Die Umweltbelastung zu reduzieren, ist nicht der einzige Vorteil von LEAF. So fordert etwa eine Aufgabe auf der Bronze-Checkliste, dass Labore regelmäßig alle Geräte und Reagenzien überprüfen – um sicherzustellen, dass sie korrekt kalibriert, eindeutig beschriftet und nicht abgelaufen sind. Experimente, die wegen vermeidbarer Fehler scheitern, verschlingen viele Ressourcen, sagt Shih, weil sie wiederholt werden müssen. „Jede*r Forschende möchte die Qualität und Reproduzierbarkeit seiner Ergebnisse sicherstellen. Das ist einfach gute Wissenschaft.“

Messen, rechnen, umdenken

Um den Energieverbrauch und den Plastikmüll zu erfassen, stellt die LEAF-Plattform Online-Rechner zur Verfügung. Das Team von Professorin Kathrin de la Rosa ist jedoch auf Initiative von Lisa Spatt und Mikhail Lebedin noch einen Schritt weiter gegangen: Es hat den Stromverbrauch jedes Geräts im Labor gemessen, das über einen Standardstecker betrieben wird. Die Überraschung war groß – allein die 230-Volt-Geräte verbrauchen mehr als 220 Kilowattstunden pro Woche. Das entspricht der Energiemenge, die zum vollständigen Aufladen von zwei Teslas benötigt wird. Und dabei sind die größten Stromfresser wie Tiefkühlgeräte und Gebäudetechnik noch gar nicht mitgerechnet.

Auch Lüftungssysteme zählen zu den größten Stromfressern im Laborbetrieb. Der Grund: In vielen Laboren des Max Delbrück Center wird aus Sicherheitsgründen achtmal pro Stunde die Luft ausgetauscht. In zertifizierten Laboren neuerer Gebäude können die Teams die Lüftung manuell regulieren – die Höchstleistung aktivieren sie dann nur bei Bedarf. Das spart vor allem an Wochenenden Energie, wenn die Räume weitgehend ungenutzt bleiben.

Die vielleicht größte Veränderung durch das LEAF-Programm betrifft die Denkweise im Laboralltag. In der AG Poulet wird zum Beispiel Isofluran eingesetzt, um Versuchstiere zu betäuben – ein starkes Treibhausgas. Nach eingehender Recherche fand die Labormanagerin Dr. Svenja Steinfelder einen Weg, überschüssiges Gas aus dem Filtersystem an den Hersteller zurückzugeben. Dort wird es wiederaufbereitet und zu neuem Isofluran verarbeitet. Das gehört zwar nicht zur LEAF-Zertifizierung. Doch die Checkliste habe sie angeregt, über weitere Möglichkeiten zur Ressourcenschonung im Labor nachzudenken, sagt Steinfelder. „Bronze zu erreichen ist gar nicht so schwer“, sagt sie. „Wichtig ist vor allem, das Bewusstsein für den Energieverbrauch zu schärfen – und Kolleg*innen dazu zu bringen, über Einsparpotenziale nachzudenken.“

LEAF für alle

Die Bronzestufe ist eine hervorragende Gelegenheit, die Teams in den Laboren dafür zu sensibilisieren, welche Auswirkungen ihre tägliche Arbeit hat – und gemeinsam zu überlegen, wie sie sich verbessern können.

„Die Bronzestufe ist eine hervorragende Gelegenheit, die Teams in den Laboren dafür zu sensibilisieren, welche Auswirkungen ihre tägliche Arbeit hat – und gemeinsam zu überlegen, wie sie sich verbessern können, ohne dass dafür viel zusätzlicher Aufwand nötig ist“, sagt Christian Panetzky. „Ehrlich gesagt könnte jedes unserer Labore mit minimalem Einsatz Bronze holen.“

Bis Ende 2026 will Christian Panetzky mit seinem Team erreichen, dass mindestens die Hälfte aller Labore am Max Delbrück Center eine Bronze-Zertifizierung erhält. Deshalb wird das Nachhaltigkeitsteam die AGs systematisch ansprechen und zur Teilnahme am LEAF-Programm ermutigen. Die Fortschritte stellen sie beim Summer Science Day am 3. Juli sowie beim vierteljährlichen Treffen der Nachhaltigkeitsbotschafter*innen vor – zu dem jedes Labor und jede Abteilung eine Vertretung entsendet.

Zwar ist in Deutschland derzeit nicht geplant, die Einhaltung der LEAF-Richtlinien verbindlich vorzuschreiben. Aber Labore, die sich um internationale Fördermittel bewerben, stellen zunehmend fest: Organisationen wie Cancer Research UK oder der Wellcome Trust verlangen inzwischen ein Green-Lab-Zertifikat, um Anträge überhaupt zu prüfen.

Auf zu Gold!

Alle Labore sollten langfristig den anspruchsvolleren LEAF-Status „Silber“ oder „Gold“ anstreben, meint Christian Panetzky. Dafür müssten sie unter anderem Best Practices im Umgang mit Dingen wie Abzugshauben und Sicherheitsschränken umsetzen, die Energieeffizienz ihres Software-Codes überprüfen und Verbrauchsmaterialien noch konsequenter recyceln.

„Um wirklich alle Arbeitsgruppen mit ins Boot zu holen, braucht es Engagement – und Zeit“, sagt Panetzky. „Das ist ein langfristiges Ziel. Vielleicht lässt es sich fördern, indem wir den zusätzlichen Aufwand belohnen: etwa, indem Labore einen Teil der erzielten Einsparungen bei Energie- und Ressourcen selbst behalten dürfen. Solche Anreize machen Nachhaltigkeit zu einer Win-Win-Situation – für die Wissenschaft und fürs Budget.“

Text: Gunjan Sinha